北宋放弃胜利、花费岁币30万,换来的澶渊之盟,到底值不值?

文案策划、监制:袁载誉;文案:马靖红 生在和平时代的我们几乎是见不着什么打打杀杀的血腥场面的,尤其是古时那种列阵在前、两军对垒的气势,还有士兵们不畏刀剑、一心报国的勇气,我们是很难体会的,只能在前人留下的笔墨中去寻找那些淹没的岁月币岁。 对于真正的军人而言,“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”是他们的不畏死亡的决心,“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”是他们一生的夙愿。在北宋那样一个看重文人,不喜战争的朝代,也有这样誓死报国的人。

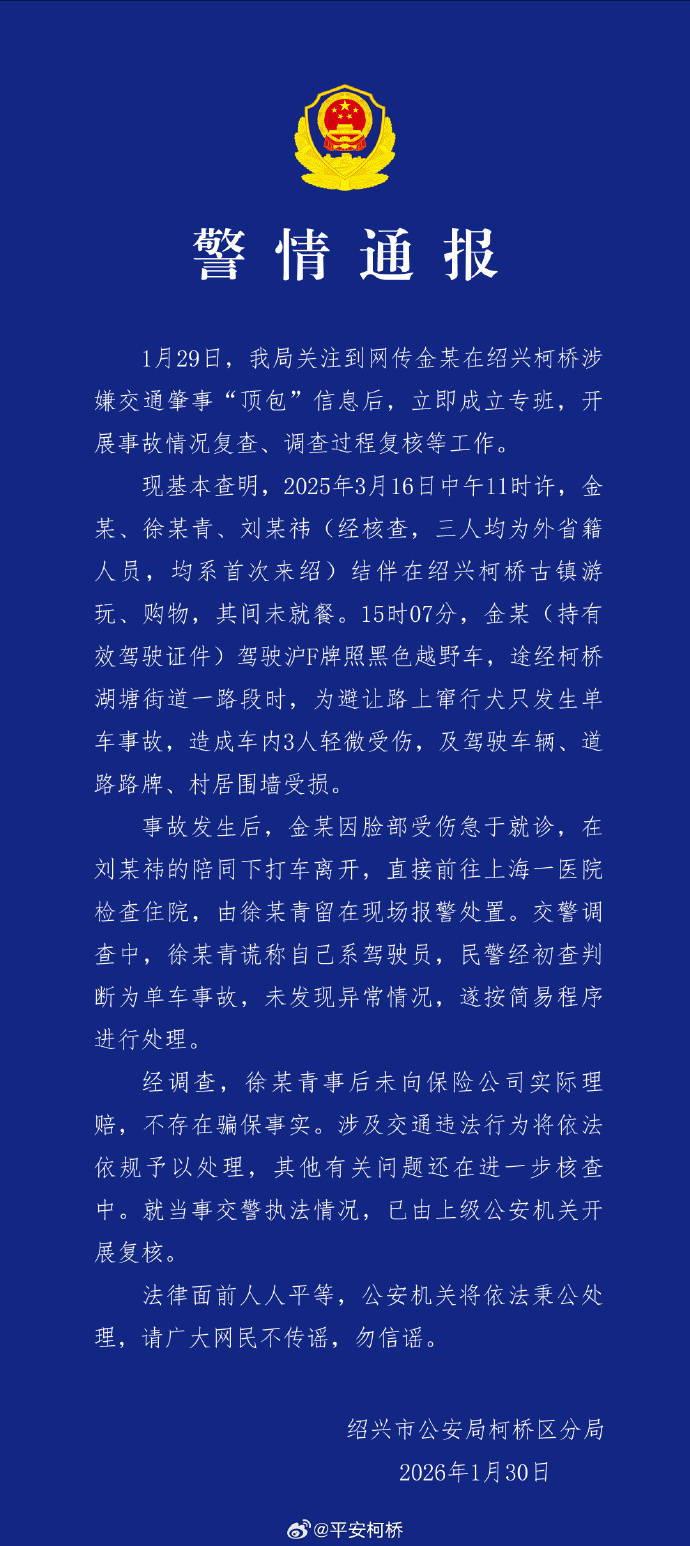

澶渊之盟 在人们的固有印象中,无论是提起北宋还是南宋,都免不了想起“偏安一隅”这四个字币岁。1005年北宋与辽定下的澶渊之盟就是一个很好的例子。 1004年之前,与北宋毗邻的辽就屡次进犯北宋边境,抢夺边境百姓的粮食财物,甚至还会虏人走,搞得边民不胜其烦又提心吊胆。当然,这些不过是些小打小闹。但是辽国的统治者早就有从北宋的领地上“撕块肉”下来的想法。这块肉,便是农业发达又是军事重地的燕云十六州。

展开全文

探澶渊之盟利弊 其实这30万岁币看起来很多,但是和北宋在与辽对抗过程花费的军费相比,实在不值一提币岁。为了对抗屡次进犯的辽军,北宋朝廷不得不常年花大笔钱财在军事上,制造、维修武器,给养、犒赏士兵,给受伤、战死的士兵及其家属发放安抚费,哪哪都是钱。经年累月下来,那简直是一笔天文数字。30万的岁币连每年军费的百分之一都够不上。 其次,长达二十五年的征战,北宋损失的可不止是军费这么简单。 要打仗,就免不了有扩招士兵的时候,这些士兵大部分都来自农村的青壮年劳力。他们一走,对农业发展来说着实是一个阻碍。而且,常年打仗的地方,农业生产也会受影响。不仅是农业,商品经济的发展、百姓的人身财产安全都有不同程度的损失。社会不安定,民不聊生,这对北宋来说可不是一件好事。

不仅如此,议和以后,安稳的社会环境促使辽宋边境的商品经济有了很大发展币岁。宋朝的茶叶、丝绸、瓷器流入辽国,辽的羊、马和其它特产也进入了北宋。经济发展的同时,双方的文化也在不知不觉中交汇融合,农业生产也逐步恢复正常。 议和带来的和平局面持续了百年多,为北宋经济、文化的发展提供了一个稳定有力的环境。当然,大家可能还是会觉得当初北宋本就是要胜利的那一方,若是一鼓作气下去,把辽打得服软,哪里还有后面这30万岁币的事。 诚然,当时那场战役北宋的赢面要大一些,但也只是那一场战争而已。若是想要彻底把辽打趴下,必然要花费不少的功夫,这需要投入的时间和人力物力财力又是一笔不小的账目,肯定比30万的岁币多得多。 与此同时,国家的农业、商业发展会受影响,征收的税赋也会增加,百姓负担更重,不仅朝廷财政处于亏损状态,还有百姓起兵造反的可能,实在不划算得很。 所以,在笔者看来,花费30万的岁币换来百年的和平确实是值得的,毕竟议和带来的不仅是和平,还有各行各业的发展与繁荣。 参考资料:百科词条“檀渊之盟” 宋朝物价——草莽野龙 一贯铜钱等于几两银子,一两银子相当于现在多少钱——ciguangge123 本文为一点号作者原创,未经授权不得转载

评论